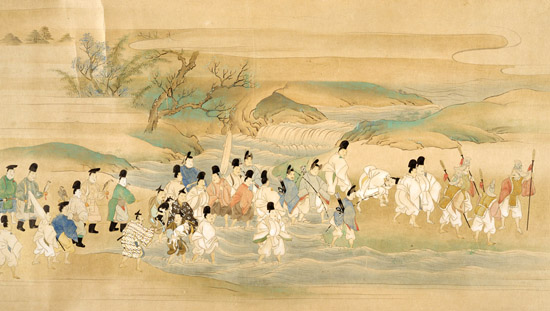

むかし、仁和のみかど、芹河に行幸したまひける時、今はさること、似げなく思ひけれど、もとつきにけることなれば、大鷹の鷹飼にてさぶらはせたまひける。すり狩衣のたもとに書きつけける。 翁さび人なとがめそかりごろも今日ばかりとぞ鶴も鳴くなる おほやけの御けしきあしかりけり。おのがよはひを思ひけれど、若からぬ人は聞きおひけりとや。  (文の現代語訳) 昔、仁和の帝が芹河に行幸なさったとき、今ではそんなことは似つかわしくないと思われるのだが、経験があるからといって、(ある老人に)大鷹の鷹匠役をつとめさせられたのであった。そのさいにその翁が、摺狩衣のたもとに、次のような歌を書きつけた。 老人じみているからといって私を責めないで欲しい、今日が最後のお勤めなので、こうして鶴も鳴いていることです これを読んだ帝の御機嫌は悪いものであった。翁は自分の年のことを読んだつもりだったのだが、(帝を含め)若くない人々は、自分のことをあてこすられたと思ったのである。 (文の解説) ●仁和のみかど:光孝天皇、この天皇の時代には、業平は生存していない、●芹河:鳥羽離宮の周辺を流れる河、●似げなく:似つかわしくなく、●もとつきにける:以前そのことについて経験がある、●翁さび:老人らしく装う、●おほやけ:天皇、●聞きおひけり:自分のことを言っていると思った (絵の解説) 一枚目と二枚目は連続した一つの場面を描いたもの。一枚目が狩の行列の前衛、二枚目が天皇を中心にした心臓部である。天皇を乗せた鳳輦を大勢の人々が担いでいる。 (付記) 光孝天皇の時代には、在原業平は死没して生存していないので、ここに出てくる翁は業平のことではない。そこで、誰であるかが問題となり、兄の行平ではないかとの憶測も立ったが、確証はない。なお、この段は、主語が省かれているので、それぞれの行為の主体が誰であるか、まぎらわしい。 |