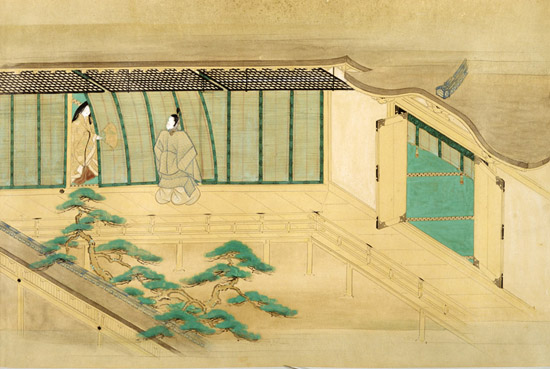

むかし、をとこ、後涼殿のはさまを渡りければ、あるやむごとなき人の御局より、忘れ草を忍ぶ草とやいふ、とて、いださせ給へりければ、たまはりて、 忘れ草おふる野辺とは見るらめどこはしのぶなりのちも頼まむ (文の現代語訳) 昔、ある男が後涼殿につながる狭い廊下を歩いていると、ある高貴な女性のお部屋から、忘れ草のことを忍草というのでしょうかと書いて、侍女に持たせて男の通り道に出させたところ、男はそれを賜って歌を読んだ。 忘れ草が生い茂る野辺のように(わたしのことが)見えるようですが、これは忍んでいるのです、これから後もあなたをお頼み申し上げます (文の解説) ●後涼殿:内裏にある殿舎のひとつ、清涼殿の西隣にある、●はさま:ふたつの建物に挟まれた空間、ここでは後涼殿と清涼殿を結ぶ廊下を指す、●やむごとなき人:高貴な身分の人、●御局:身分の高い女性の部屋、●忘れ草:萱草のこと、これを煎じて飲むと憂いを忘れると言われた、●忍ぶ草:のきしのぶともいい、家の古くなった屋根や軒下に生える、忘れ草と形が似ているが別のものである、●いださせ給へり:お出しになる、 (絵の解説) 男がはさまの廊下を通りがかるところへ、書付を持った侍女が読みとめる場面だろう (付記) 忘れ草と忍ぶ草は別の植物だが形が似ているところから、同じ草と誤解されることもあった。この段は、女が男に向かって、あなたは私を忘れてしまったのか、それとも忍んでいるだけなのかと問いかけた、という体裁の物語であるが、それは忘れ草と忍ぶ草の間の相似に着目しての頓智のようなものだろう。ここでの「やむごとなき人」が二条の后だとすれば、話のつじつまがあわないこともない。 |