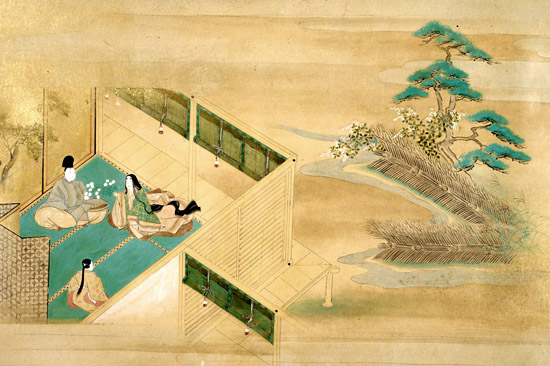

むかし、まな心ある女ありけり。をとこ近うありけり。女、歌よむ人なりければ、心見むとて、菊の花のうつろへるを折りて、をとこのもとへやる。 くれなゐにゝほふはいづら白雪の枝もとをゝに降るかとも見ゆ をとこ、知らずよみによみける。 くれなゐにゝほふがうへの白菊は折りける人の袖かとも見ゆ (文の現代語訳) むかし、未熟な風流心の女があった。男がその女の近くに住んでいた。女は歌を読む人だったので、男の風流心を試そうと思い、菊の花の色の衰えたのを折って(歌に添え)、男のもとへやった。 紅に美しく見えるというのはどこでしょうか、(あなたは、私の目には)白雪が枝もたわたに積もっているかのように(色気なく)みえます 男は、知らぬふりをして、次のように詠んだ 紅に美しく見える以上に美しい白菊の花は、折った人(あなた)の袖のように見えますよ (文の解説) ●まな心:「なま」は中途半端、「心」は風流心のこと、●菊の花のうつろへる:色の衰えた菊の花、●にほふ:色が美しく見えること「に」は赤い色、「ほ」は秀でること、「ふ」は動詞を作る接尾語、●とをゝに:たわわに、●知らずよみに:知らない振りをして読む、 (絵の解説) 邸の中で男女が対面しているところを描いているが、これがこの段の内容をあらわしていると考えることはできないだろう。歌を送るのに、本人が直接持参するということは考えられないからだ。 (付記) 男の風流心を試そうとした女に対して、男が大人の対応をしたことを褒めた場面といえる |